🍱食の安心×知財シリーズ第4回:HACCPって何?

飲食店・製造・卸まで―安心をつくる“衛生管理”の基本

目次

- 1. はじめに

- 2. HACCPとは?―すべての食品関連事業者が対象?

- 3. 飲食店・製造・卸でどう違う?業種別のポイント

- 4. HACCPの基本:7原則12手順をやさしく解説

- 5. 導入のリアル:実例と支援制度

- 6. HACCPと知財・契約・知的資産のかかわり

- 7. おわりに

1. はじめに

こんにちは!

当事務所では、食品事業に関わる小規模な飲食店や製造業、卸売業の皆さまに向けて、知的財産や法務、制度導入の支援を行っています。

今回は、2021年に義務化された「HACCP(ハサップ)」について、飲食店だけでなく製造や卸の立場でも分かりやすく解説します。

2. HACCPとは?―すべての食品関連事業者が対象?

HACCPとは、食品の安全を確保するために、製造・加工・調理の各段階で「危険を予測し、重点管理する」仕組みのこと。

2021年6月から原則すべての食品等事業者に義務化されました。

ただし、一部の例外も設けられており、以下のような業態では営業の届出や衛生管理計画・手順書の作成が不要とされています(※厚労省資料より)。

📝 例外に該当する主な業種:

- 食品や添加物の輸入業

- 常温保存が可能な包装食品の販売業

- 食品や添加物の運搬・貯蔵業(ただし冷蔵・冷凍は除く)

- 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業

- 器具・容器包装の輸入・販売業

さらに以下のようなケースも、対象外とされることがあります:

- 1回の提供食数が20食未満の給食施設(例:福祉施設の小規模配食など)

- 農家・漁家が行う出荷前の簡易な調製作業(洗浄・選別など)

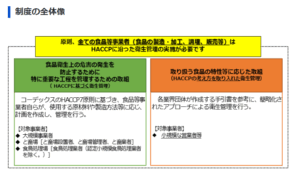

小規模な事業者は、「HACCPに基づく衛生管理」ではなく「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」として、簡略的な対応でよいとされています。

以下の図が、事業規模や業態ごとのHACCPの適用区分を示しています。

出典:厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html

3. 飲食店・製造・卸でどう違う?業種別のポイント

🍴 小規模飲食店

- 衛生管理計画に基づき、日々の記録を行い、一定期間保存

- 定期的に記録を振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手順書を見直すことが求められます

🏭 食品製造業

- 原材料の受け入れから製造・包装・保管までの各工程を詳細に管理

- 加熱温度・異物混入防止・金属探知機使用など、重要管理点(CCP)の設定がカギ

🚚 卸売・運搬業者

- 食品の温度・清潔な輸送環境の維持が求められます

- 保管・配送記録の整備や、クレーム発生時の対応ルール整備も重要

4. HACCPの基本:7原則12手順をやさしく解説

HACCPの導入には、「12手順」で準備を進め、「7原則」に基づく衛生管理を行うというステップがあります。

🔹【12手順(抜粋)】

- HACCPチームの編成

- 製品の特性の記述

- 製造工程一覧図の作成

- 現場確認(バリデーション)

- 危害要因分析(微生物・化学物質など)

- 重要管理点(CCP)の決定

- 管理基準(加熱温度など)の設定

- モニタリング方法の設定

- 改善措置の決定

- 検証手続きの設定

- 記録の作成と保存方法の決定

- 手順の見直しと継続的改善

🔸【7原則】

- 危害要因の分析

- 重要管理点(CCP)の決定

- 管理基準の設定(例:中心温度75℃以上など)

- モニタリング方法の設定

- 改善措置の設定

- 検証手続きの設定

- 記録の作成と保存

中小規模では、必要最低限の項目を実行する「簡略型」での対応が認められており、保健所の指導のもとで無理なく進めることが可能です。

5. 導入のリアル:実例と支援制度

「難しそう」「うちは小さいから関係ない」と思われがちなHACCPですが、実際は商工会や地域団体の支援を受けながら、記録用紙の配布・巡回指導・補助金活用などによる導入が進んでいます。

🍱【導入事例1】小さな惣菜店の挑戦

家族経営の惣菜店が、商工会の支援で衛生記録シートを導入。調理ごとの温度、手洗い、器具の消毒状況などを記録する表を壁に掲示し、スタッフ全員で共有する体制を整えました。

❄【導入事例2】冷凍食品の卸会社

地元の卸売業者が、補助金を活用し、倉庫に温度ロガーを設置。輸送業者とも連携して、食品配送中の温度記録を定期的に保管し、クレーム削減に成功しています。

💰【活用可能な支援制度】

- 小規模事業者持続化補助金(設備導入、販促費も対象)

- HACCP関連の衛生機器導入補助(市区町村や保健所経由)

6. HACCPと知財・契約・知的資産のかかわり

HACCP導入に際し作成されるマニュアル、教育資料、チェックリストなどは、知的財産(著作物)やノウハウ=知的資産として非常に重要です。

これらは、2026年春に施行予定の「企業価値担保権」制度において、企業の“資産価値”として評価される可能性もあります。

また、外部と連携して導入を進める場合は、秘密保持契約(NDA)が欠かせません。

✍️【NDAのちょっとした事例】

たとえば、厨房設備会社に衛生動線の提案を依頼した飲食店が、事前に「社内レイアウト図は外部使用不可」と明記した契約を交わし、ノウハウの流出を防ぎつつ安心して打ち合わせを進められた、という例もあります。

7. おわりに

HACCPは単なる衛生ルールではありません。

それは、お客様に「信頼される事業者」として認識されるための“仕組み”です。

飲食店でも、製造業でも、卸売業でも――

できるところから、始めてみませんか?

\HACCPで守る日常。知財で守る未来。お気軽にご相談ください!/

――おまけ

暑い暑い日が続いていますね。日中外に出るのも億劫になるほど・・・

でも、季節は少しずつですが着実に進んでいるようです

我が家の紫式部もほんのり色づいてきました

秋のおすそ分け

秋のおすそ分け

📚過去記事はこちら

▶第1回:O-157がきっかけだった ― HACCPとの出会い!

▶第2回:味だけじゃない“見えない価値”も守る― 小さなお店が知っておきたい知的財産リスクとは?

▶第3回:食の安心×知財シリーズ 第3回:見た目で選ばれる時代

🔗参考リンク

投稿者プロフィール

- 皆様のお役に立てる情報をお届けしたいと思っております。

最新の投稿

著作権2026年1月19日【著作権の基礎シリーズ:第2回】複製権ってなに?身近な“コピー”のルールをやさしく解説

著作権2026年1月19日【著作権の基礎シリーズ:第2回】複製権ってなに?身近な“コピー”のルールをやさしく解説 著作権2026年1月12日【著作権の基礎シリーズ:第1回】著作権にはどんな権利があるの?

著作権2026年1月12日【著作権の基礎シリーズ:第1回】著作権にはどんな権利があるの? お知らせ2026年1月1日新年のご挨拶

お知らせ2026年1月1日新年のご挨拶 お知らせ2025年12月31日2025年大晦日

お知らせ2025年12月31日2025年大晦日